Vergangene Woche habe ich dem Winterthurer Lokalradio RADIO TOP ein Interview gegeben, was die aktuelle Entwicklung der Mode betrifft. Zu meiner Überraschung und Freude hat die Moderatorin, Fabienne Schuler, dafür aber nicht einfach nur die üblich-oberflächlichen Fragen für einen Zweieinhalb-Minuten-Beitrag gestellt, sondern ging mit dem Thema doch ziemlich ins Detail. Das hat mich gefreut, weswegen ich hier eine kleine Abschrift der Fragen und Antworten wiedergeben möchte. Radio ist schliesslich flüchtig, und das ist in diesem Fall vielleicht schade.

Radio Top: Was soll man diesen Herbst anziehen?

JVR: Im Prinzip kann man auch diese Saison alles tragen, weil es die Art von Modediktat wie früher ja schon länger nicht mehr gibt. Falsch oder richtig ist nicht mehr die Frage. Es gibt heute parallel 50 verschiedene Modestile, man muss sich für einen davon entscheiden. Trotzdem kann man mit seinen Klamotten daneben liegen – so etwas wie „altmodisch angezogen“ gibt es auch heute noch.

Welche Trends sind dominant?

Vieles sieht momentan nach 90’s Revival aus: der neueste Hype ist, was nach Millennium aussieht, man nennt dieses Phänomen auch Y2K, also Year-Two-Thousand. Es ist ein bisschen der Look der Raver der ersten und zweiten Stunde: Weite Hosen, bauchfreies Top, grosse Nylonjacke, Topfhut dazu.

Dann ist Oversize immer noch ein grosses Thema, alles was zwei Nummern zu gross aussieht ist gefragt. Auch noch immer in der Luft: der Billie-Eilish-Look, so ein bisschen von einem verschupften Teenager, der nicht recht weiss, was er ist – manche nennen es auch Ugly Chic. Und natürlich ist Genderless auch ein Mega-Thema, also Kleidung ohne eindeutige Geschlechterzuweisung.

Und was davon ist jetzt richtig „in“?

In ist, sich selber zu sein, einen eigenen Look zu kreieren, unverkennbar zu werden… also nicht unbedingt, der Mode zu folgen, weil die ist, wie schon erwähnt, sehr launisch und auch unberechenbar geworden. Es braucht also in gewissem Sinne mehr Rückgrat und Risikobereitschaft als früher.

Wie unterschiedlich sind die Kollektionen der Frauen und Männer?

Immer weniger – da findet eine grosse Angleichung statt, Stichwort Genderless, Gender Fluid … Man vermeidet es immer öfter, die Sachen zu separieren und zeigt sie auch an gemeinsamen Schauen. Das wächst immer mehr zusammen, und das entspricht ja auch der Realität: Auf der Strasse tragen die Menschen ja jetzt schon unabhänigig von Alter und Geschlecht das gleiche, nämlich: Jeans, T-Shirt, Sweatshirt, Jogginghose und Hoodies. Das passt für Männer, Frauen und Kinder.

Welche Stoffe, Garne und Muster sind im Trend?

Nachhaltigkeit ist auch in der Mode ein wichtiges Thema geworden, man sieht es an einem Revival der Naturfasern, Baumwolle und Leinen, Seide und Cashmere, aber auch Wolle und Hanf. Tatsächlich sind aber 85% von den Klamotten, die man heute kaufen kann, aus Kunstfasern. Da gibt es noch viel zu tun.

Bei den Mustern gibt es viel Oversize-Prints und Motiv aus dere Manga- und Comicwelt, aber auch grossformatige Blumen, dunkle Winterblüten, Streifen und Webmuster.

Wie sieht es mit den Farben aus?

Die Farbpalette ist breit, aber ein dominantes Thema ist sicher immer noch der monochrome Cappucino-Look, also Outfits, die so ein bisschen wie Kaffee Creme wirken, alles in schön harmonische Natur- und Brauntönen. Das ist für die jungen Frauen noch immer ein Riesending. Neueste Trendfarbe ist im Moment aber sicher grasgrün, eingetlich eine ganz schwierige Farbe – das ist dann wohl Teil vom Ugly Chic.

Welches Highlight darf man nicht verpassen?

Sneakers sind noch immer ein grosser Hype, aber auch Handtaschen mit Statuscharakter sind etwas, für das die (jungen) Leute überprpoprtional geld ausgeben. Dann gibt’s natürlich die Statement Pieces von den Laufstegen, also unverkennbare Kreationen von einem jeweiligen Label, die virale Aufmerksamkeit auf Instagram bekommen haben. Da sind die klassischen Luxuslabels hoch im Kurs, sprich Balenciaga, Balmain, Valentino, Gucci …

Und welchen Trend davon findest Du selber gut?

Ich habe aufgehört, Trends für gut oder schlecht zu erklären, weil es die absolute Gültigkeit von bestimmten Modephänomenen nicht mehr gibt. Was der eine super findet, findet der andere schrecklich – beide haben recht, halt immer nur in ihrer Bubble. Doch so ist das heute: Die Gesetze gelten immer nur für die eigene Sphäre. Persönlich finde ich aber, dass der Ugly Chic langsam vorübergehen könnte und man wieder von Eleganz und Schönheit reden dürfte, denn das ist es doch, was die meisten Menschen an der Mode lieben.

Für das Magazin «Best Fashion» der deutschen «Men’s Health» habe ich vor kurzem einen längeren Text über die zunehmende Virtualisierung der Modewelt geschrieben. Es geht um digitale Influencer, die es nur aus Bits & Bytes gibt oder um Kleidung, die gar nie genäht, sondern nur als visuelle Animation entworfen wurde. Ich stehe dieser Entwicklung ambivalent gegenüber – zum einen ist es natürlich faszinierend, dass auch die virtuelle Welt «Kleidung» braucht, zum anderen ist es irgendwie betrüblich, dass diese nur noch programmiert, aber nicht mehr genäht wird. Es kommt einem vor wie fantastische Architektur für Game-Welten: Alles ganz ideenreich und wahnsinnig, aber es hat wenig mit unserer real existierenden Welt zu tun, ist also ein Stück weit auch reiner Selbstzweck für einen online-fixierten Mikrokosmos.

Die Geschichte erschien auf sechs Seiten, illustriert mit vielen im Text erwähnten Phänomenen und Akteuren. Hier kommt der Text…

Text: Jeroen van Rooijen

Ein jeder hat es wohl schon erlebt: Man sieht beim Daddeln etwas im Internet, kauft es mit wenigen Klicks – und wundert sich dann erst einmal, wenn das Paket nach einigen Tagen ankommt. Denn so stylish und raffiniert wie im gut gemachten Online-Clip sieht das bestellte Produkt im echten Leben nicht aus. Es fühlt sich billig an (ist es meistens auch!), klappert, knarzt oder macht anderswie einen minderwertigen Eindruck, der einem online auf die Schnelle gar nicht aufgefallen war.

Ähnliches passiert häufig auch, wenn man Menschen zum ersten Mal begegnet, denen man davor bereits auf Social Media gefolgt ist: Die Vorlage hält nicht, was das Abbild verspricht. Und man fragt sich: Hat diese Person einfach ein sehr gutes Händchen für Selfies? Oder wurde diese Existenz auch sonst leidenschaftlich getrickst, gefiltert, gephotoshoppt und inszeniert? War sie/er nicht sexyer, glamouröser, schillernder, schlanker, witziger – und besser gekleidet?

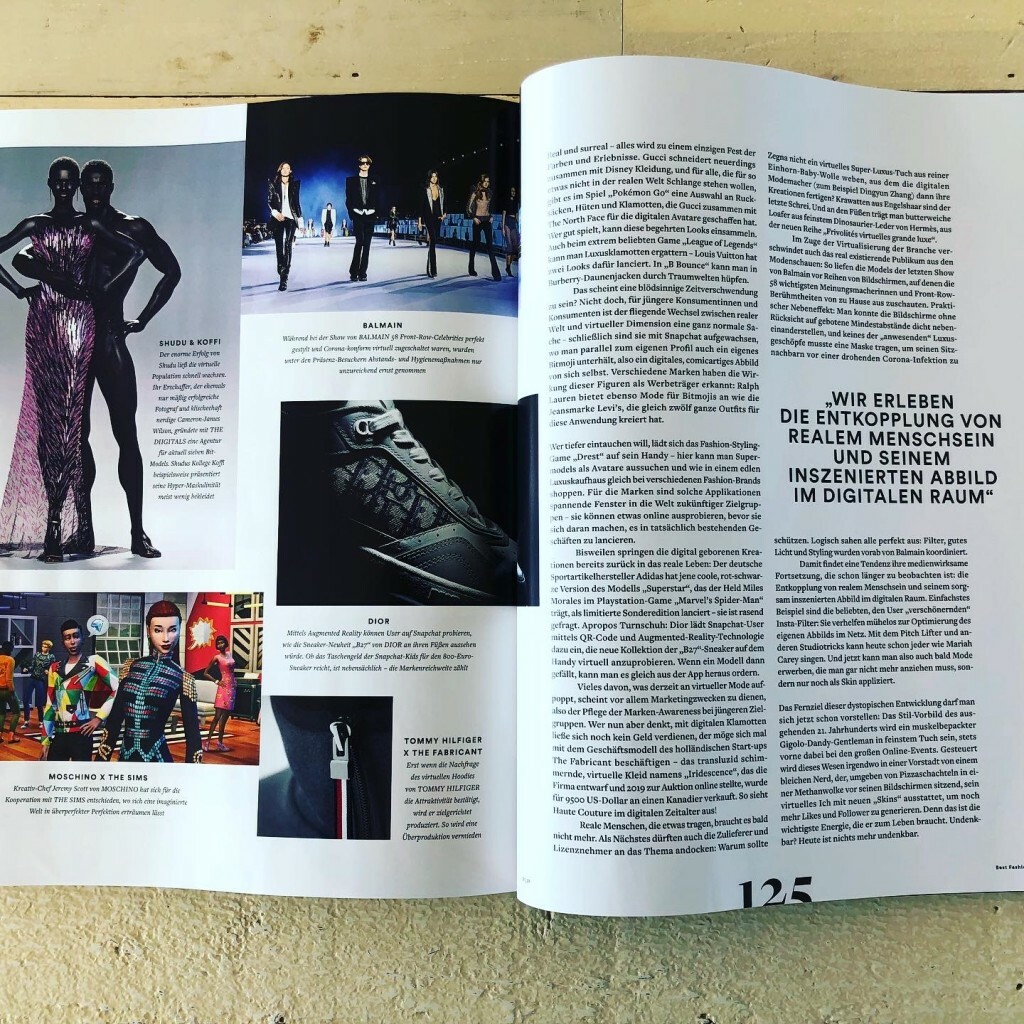

Solche Enttäuschungen werden Shudu und Koffi Gram nicht erleben. Sie leben in einer perfekten Welt, in der alles so ist, wie versprochen – oder noch besser. Denn Shudu und Koffi sind selber Idealfiguren. Sie sind von ihrem Schöpfer, dem etwas rundlichen Cameron-James Wilson, als digitale Wesen erschaffen worden – so, wie man sich makellose Körper vorstellt. Gebastelt hat Wilson sie, wie er selber gerne sagt, auf einem billigen Game-PC im Gartenhaus seiner Mutter. Jeder mit etwas Kenntnisse im Programmieren könne so etwas, so Wilson, dessen Idee inzwischen zur virtuellen Model-Agentur «The Diigitals» ausgewachsen ist.

Shudu, im April 2017 geboren, hat inzwischen über 210k Follower auf Instagram, ihr „Partner“ Koffi, Anfang 2019 geboren, bringt es erst auf 16k Fans – die allermeisten davon Menschen aus Fleisch und Blut, die sich an der digitalen Perfektion dieser Körper ergötzen. Shudu und Koffi sind in ihrem digitalen Universum nicht allein: Immer mehr virtuelle Berühmtheiten gesellen sich in dieser neuen Dimension des Daseins dazu, etwa die Insta-Queen Lil’ Miquela, mit bald 3 Mio. Followern oder der «böse Bube» Blawko22 (150k Follower), der zeitweise eine virtuelle Liaison mit der ebenfalls rein virtuellen Bermuda Robot Queen (290k Fans) hatte und eine eigene Radio-Show in den USA hat.

Alle diese digitalen Wesen sind gefühlte 18 Jahre jung, manche auch etwas darunter. Das jahrhundertalte Schönheitsideal der Jugend gilt auch im virtuellen Raum. Die digitalen Influencer sind meist bildschön – und wenn sie Macken haben, dann ganz charmante, die zum Markenzeichen geworden sind. Was solche virtuellen Wesen an Kleidung tragen (wenn sie denn etwas anziehen, denn sie sind auch oft ziemlich nackt zu sehen!), das ist ebenso geschliffen und poliert wie ihre sorgsam ausgedachte «Biografie»: Sie tragen virtuelle Mode.

Wenn man den Trendforschern von jetzt glauben darf, wird virtuelle Mode die Trends von morgen setzen. Kleidung, die man gar nicht kauft oder trägt, sondern nur als eine Art digitaler «Skin» auf seinen Avatar lädt und appliziert. So, wie man Musik heute nicht mehr physisch besitzt, sondern nur noch in einer digitalen Bibliothek bei Spotify, Sonos und anderen Streaming-Diensten ablegt, wird man sich in Zukunft angeblich auch kleiden. Fürs Online-Date einen neuen Fummel von Versace, fürs Zoom-Meeting mit dem Chef ein Anzug von Tom Ford. Klick – done. Passformprobleme? Zu lange Hosen? Abfallende Knöpfe? Solche Alltagsprobleme mit Kleidung gibt es bald nicht mehr.

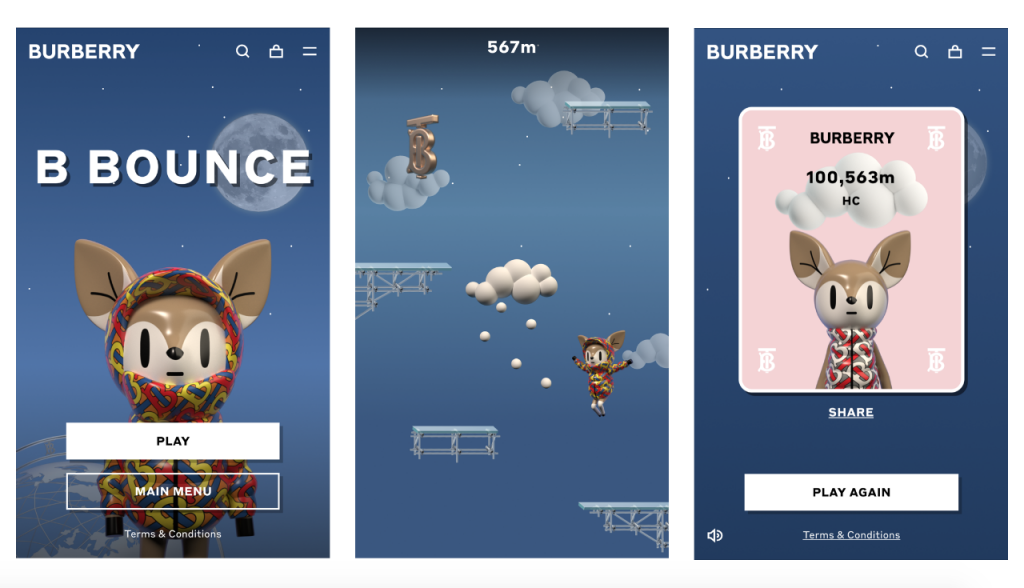

Klingt wie Zukunftsmusik? Ist es nicht – denn die Zukunft ist – wie so oft – schon da… aber nur noch nicht ganz gleichmässig verteilt. Erste Marken bewegen sich aber schon zügig in diese Richtung. Sie orientieren sich dabei vor allem an der Game-Industrie – denn Computerspiele prägen das ästhetische Empfinden jüngerer Generationen entscheidend. So hat Demna Gvasalia, Chefdesigner bei Balenciaga, seine jüngste Kollektion als Game lanciert – es heisst «Afterworld: The Age of Tomorrow». Spieler kämpfen sich in Balenciaga-Entwürfen von einer Boutique über fünf Levels durch eine Fantasiewelt.

Das Game «B Bounce» von Burberry. (Quelle: Burberry PLC)

Real und Surreal – alles wird zu einem einzigen Fest der Farben und Erlebnisse. Gucci schneidert neuerdings zusammen mit Disney Kleidung, und für alle, die für so etwas nicht in der realen Welt Schlange stehen wollen, gibt es im Spiel Pokémon Go eine Auswahl an Rucksäcken, Hüten und Klamotten, die Gucci zusammen mit The North Face für die digitalen Avatare geschaffen haben. Wer gut spielt, kann diese begehrten Looks einsammeln. Auch beim extrem beliebten Game «League of Legends» kann man Luxusklamotten ergattern – Louis Vuitton hat zwei Looks dafür lanciert. In «B Bounce» kann man in Burberry-Daunenjacken durch Traumwelten hüpfen.

Scheint eine blödsinnige Zeitverschwendung? Nicht doch, für jüngere Konsumentinnen und Konsumenten ist der fliegende Wechsel zwischen realer Welt und virtueller Dimension eine ganz normale Sache – schliesslich sind sie mit Snapchat aufgewachsen, wo man parallel zum eigenen Profil auch ein eigenes Bitmoji unterhält, also ein digitales, comic-artiges Abbild von sich selbst. Verschiedene Marken haben die Wirkung dieser Figuren als Werbeträger erkannt: Ralph Lauren bietet ebenso Mode für Bitmojis an wie die Jeansmarke Levi’s, die gleich zwölf ganze Outfits für diese Anwendung kreiert hat.

Wer tiefer eintauchen will, lädt sich das Fashion-Styling-Game «Drest» auf sein Handy – hier kann man Supermodels als Avatare aussuchen und wie in einem edlen Luxuskaufhaus gleich bei verschiedenen Fashion-Brands shoppen. Für die Marken sind solche Applikationen spannende Fenster in die Welt zukünftiger Zielgruppen – sie können etwas online ausprobieren, bevor sie sich daran machen, es in tatsächlich bestehenden Geschäften zu lancieren.

Bisweilen springen die digital geborenen Kreationen bereits zurück ins reale Leben: der deutsche Sportartikelhersteller Adidas hat jene coole, rot-schwarze Version des Modells «Superstar», das der Held Miles Morales im Playstation-Game «Spiderman» trägt, als limitierte Sonderedition lanciert – sie ist rasend gefragt. A Propos Turnschuh: Dior lädt Snapchat-User mittels QR-Code und Augmented-Reality-Technologie dazu ein, die neue Kollektion von «B27»-Sneakers auf dem Handy virtuell anzuprobieren. Wenn ein Modell dann gefällt, kann man es gleich aus der App heraus ordern.

Vieles davon, was derzeit an virtueller Mode aufpoppt, scheint vor allem Marketingzwecken zu dienen, also der Pflege der Marken-Awareness bei jüngeren Zielgruppen. Wer nun aber denkt, mit digitalen Klamotten liesse sich noch keine Geld verdienen, der möge sich mal mit dem Geschäftsmodell des holländischen Startups «The Fabricant» beschäftigen – das transluzid schimmernde, virtuelle Kleid namens «Iridescence», das die Firma entwarf und 2019 zur Auktion online stellte, wurde für 9500 Us-Dollar an einen Kanadier verkauft. So sieht Haute Couture im digitalen Zeitalter aus!

Reale Menschen, die etwas tragen, braucht es bald nicht mehr. Als nächstes dürften auch die Zulieferer und Lizenznehmer an das Thema andocken: Warum sollte Zegna nicht ein virtuelles Super-Luxus-Tuch aus reiner Einhorn-Baby-Wolle weben, aus dem die digitalen Modemacher (wie z.B. Dingyun Zhang) dann ihre Kreationen fertigen? Krawatten aus Engelshaar sind dazu der letzte Schrei. Und an den Füssen trägt man butterweiche Loafers aus feinstem Dinosaurier-Leder von Hermès, aus der neuen Reihe «Frivolités virtuelles grande luxe».

Im Zuge der Virtualisierung der Branche verschwindet auch das real existierende Publikum aus den Modenschauen: So liefen die Models der letzten Show von Balmain vor Reihen von Bildschirmen, auf denen die 58 wichtigsten Meinungsmacherinnen und Front-Row-Berühmtheiten von zu Hause aus zuschauten. Praktischer Nebeneffekt: Man konnte die Bildschirme ohne Rücksicht auf gebotene Mindestabstände dicht nebeneinander stellen, und keines der «anwesenden» Luxusgeschöpfe musste eine Maske tragen, um seinen Sitznachbar vor einer drohenden Corona-Infektion zu schützen. Logisch, sahen alle perfekt aus: Filter, gutes Licht und Styling wurden vorab von Balmain koordiniert.

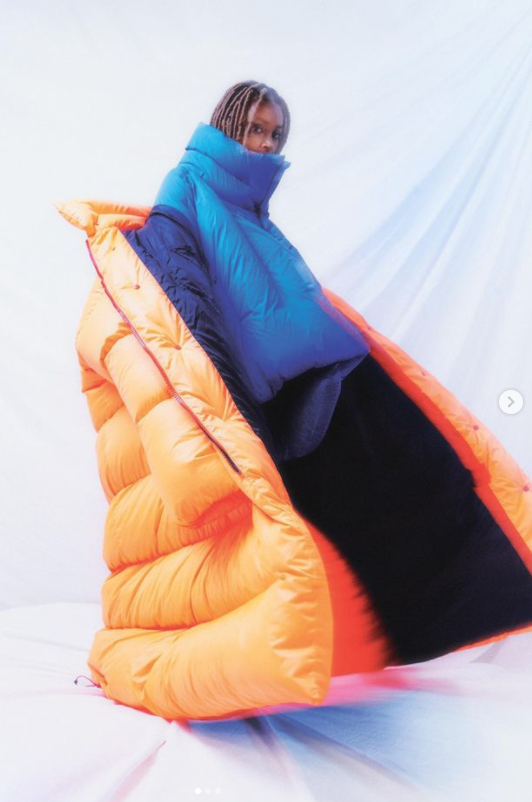

Look von Dingyun Zhang. (Quelle: Instagram)

Damit findet eine Tendenz seine medienwirksame Fortschreibung, die schon länger zu beobachten ist: Die Entkopplung von realem Menschsein und seinem sorgsam inszenierten Abbild im digitalen Raum. Einfachstes Beispiel sind die beliebten, den user «verschönernden» Insta-Filter: Sie verhelfen mühelos zur Optimierung des eigenen Abbilds im Netz. Mit dem Pitch Lifter und anderen Studio-Tricks kann heute auch jeder wie Mariah Carey singen. Und jetzt kann man also bald Mode erwerben, die man gar nicht mehr anziehen muss, sondern nur noch als Skin appliziert.

Das Fernziel dieser dystopischen Entwicklung darf man sich jetzt schon vorstellen: Das Stil-Vorbild des ausgehenden 21. Jahrhunderts wird ein muskelbepackter Gigolo-Dandy-Gentleman in feinstem Tuch sein, stets vorne dabei an den grossen Online-Events. Gesteuert wird dieses Wesens irgendwo in einer Vorstadt von einem bleichen Nerd, der, in einer Methanwolke vor seinen Bildschirmen sitzt, umgeben von Pizza-Schachteln, sein virtuelles Ich mit neuen «Skins» ausstattet, um noch mehr Likes und Follower zu generieren. Denn das ist die wichtigste Energie, die er zum Leben braucht. Undenkbar? Heute ist nichts mehr undenkbar.

«ES IST VORBEI, DIE MODE IST TOT»

Bloggen ist offenbar schon wieder aus der Mode. Das liegt an verschiedenen Faktoren – die Corona-Pandemie und die dadurch härter gewordene Erwerbs-Realität ist nur eine davon, wenngleich wohl die wichtigste. Es gibt seit einem Jahr keine Bühnen mehr, auf denen sich Blogger produzieren können. Dazu kommt: Bloggen lohnt sich kaum noch. Man bekommt dafür nichts mehr. Nicht einmal das, was früher noch für mangelnde Entgelte entschädigte, ist heute noch erhältlich: öffentliche Anerkennung in der Szene, ein gutes Seating an Modenschauen und ab und zu ein Handtäschchen umsonst.

«ENTSÄTTIGTER DOPPELFEHLER DER VOGUE»

Anna Wintour mag im Laufe ihrer Karriere nicht die progressivste Verfechterin von kultureller und ethnischer Diversität gewesen sein – aber dass sie mit der Verwendung des «falschen» Cover-Fotos von Kamala Harris heimlich einen Ball ins Trump-Lager gespielt habe, ist doch arg an den Haaren herbeigezogen. Sie hat einfach einen schlechten Entscheid gefällt, als sie in der Redaktion vor der Pinwand mit den beiden Cover-Varianten stand – that’s it. Und sie hat diese Entscheidung, wie sie es gewohnt ist, ohne Rücksicht auf die Betroffenen gefällt. Dumm gelaufen –hinterher weiß man es besser.

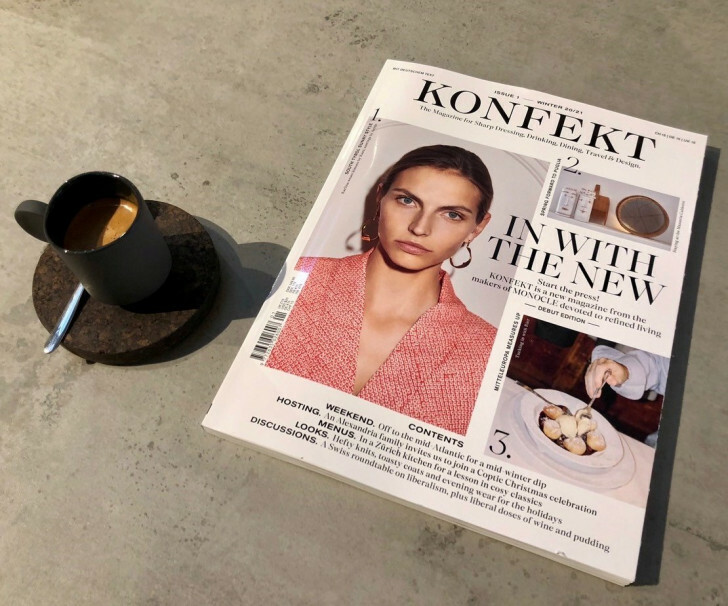

Der Start von Tyler Brûlés neuem Magazin «Konfekt» ist geglückt. Der Ton stimmt, die Optik ist elegant, auch wenn ein bisschen wohldosierte Subversivität und eine echte Überraschung fehlen. Die Typografie und Gestaltung nimmt sich diskret zurück und überlässt grosszügig den Inhalten die Bühne. Der Mix aus Kurzfutter und längeren Artikel sorgt für eine angenehme Dramaturgie. Mit 32 Anzeigenseiten (davon sechs als Advertorial) dürfte das Magazin zwar noch ein ganzes Stück von der Profitabilität entfernt sein, doch hat die Redaktion nun eine attraktive Visitenkarte in der Hand, um den derzeit furztrockenen Print-Anzeigenmarkt zu beackern.

«GIBT ES NUR NOCH STYLISTEN-PORNOS?»

Was ich anfasse, sind fast alles Magazine von Modemenschen für ebensolche. Stylisten-Pornos, fürs Portfolio fotografiert. Weiterführende Interessen als Klamotten scheinen die Männer, die diese Hefte machen, nicht zu haben. Und vieles davon wirkt sehr speziell subkulturell. Der früher arg normative Fächer der Geschlechter wurde in den vergangenen Jahren großzügig erweitert – gay, trans, bi, inbetween, whatever … gut so! Doch für mich, den gewöhnlichen Hetero-Mann mittleren Alters, gibt es fast nix mehr. Mein Lebensmodell scheint aus der Mode gekommen.

ch hatte im Rahmen des SRF-4-Medientalks mit Salvador Atasoy die spannende Aufgabe, über Geschichte, Zustand und Zukunft des Lifestyle-Journalismus in der Schweiz nachzudenken. Anlass des Interviews war die Tatsache, dass Ende Januar 2019 der halben Belegschaft der Zeitschrift «annabelle» gekündigt wurde. Es muss darum befürchtet werden, dass nach «Bolero» (Ringier Verlag) auch die letzte ernstzunehmende Bastion des engagierten Mode-Journalismus in der Schweiz in sich zusammensackt und verschwindet. Man erinnert sich: «Bolero» ist nunmehr eine periodische Verlagsbeilage zur «Bilanz».

Ich habe selber in den neunziger Jahren bei «annabelle» gearbeitet und diese Zeit an der Baslerstrasse in positiver Erinnerung. Chefredaktorin war damals Angela Oelkers, die mich gefördert, unterstützt und mit geformt hat. Als junger Mann bei der «annabelle» zu arbeiten war damals noch leicht eigenartig. Es gab im Reportage-Ressort zwar auch ein paar männliche Kollegen (etwa den hochbegabten Matthias Mächler), aber im Lifestyle war ich damals der einzige. Es war eine tolle Zeit. Die «annabelle» beschäftigte damals sicher 50 Mitarbeiter. Unsere Mitbewerber waren das viel kleinere «Bolero», das biedere «Meier’s Modeblatt» sowie eine Reihe kleinerer Titel mit eher regionalem Charakter. Sprich: Wir waren die Leitkuh im Stall, und entsprechend gut lief es auf der Anzeigenseite.

Heute sind die Anzeigen um über 50 Prozent eingebrochen und bei annabelle noch drei Dutzend Mitarbeiter angestellt – davon fliegt jetzt die Hälfte raus. Es darf angenommen werden, dass der Verlag Tamedia im Zuge dieser «Kostenkorrektur» den Rest der verbleibenden Belegschaft in einem Lifestyle-Newsroom mit den KollegInnen von Friday, 20 Minuten und Tages-Anzeiger fusioniert, damit diese künftig alle Titel und Web-Plattformen, inklusive regionaler Modebeilagen, mit ihren Beiträgen bestücken. Eine eigenständige Redaktion, die im Dienste der Aufklärung und der Emanzipation tätig ist, wird dann nicht mehr existent sein. Man weiss auch: Es sind bei solch drastischen Einschnitten oft nicht die besten Mitarbeiter, die noch an Bord bleiben, sondern die mit dem zähesten Sitzleder.

Die Entwicklung stimmt mich nachdenklich, denn die «annabelle» war immer mehr als nur ein Vehikel, um Anzeigen im Mode- und Luxusmarkt abzugrasen. Die «annabelle» hatte und hat eine Mission, eine gesellschaftliche Aufgabe – und die umfasst mehr als das Geldscheffeln für die Verlagsverantwortlichen. Es geht um die Position und Rolle der Frau in der Gesellschaft, und diesbezüglich ist noch lange nicht alles gesagt, im Gegenteil: Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir in diesen Dingen in den letzten Jahren eher ein paar Schritte zurück statt vorwärts gemacht haben, die #metoo-Welle mal ausgenommen. Eine neue Generation von Frauen scheint abgekoppelt vom Diskurs der Selbstbestimmung, und da gäbe es dringend etwas drüber zu sagen.

Der «Medientalk» von SRF4 stellte die These auf, dass mit dem Aderlass bei der «annabelle» der engagierte Modejournalismus in der Schweiz am Ende sei und mit einer Berichterstattung jenseits von Publireportage, Anzeigenkunden-Befriedigen und Sponsored Content nicht mehr lange zu rechnen sei. Das ist eine düstere Perspektive – doch es könnte sein, dass Salvador Atasoy, der als Sohn der langjährigen «Bolero»-Chefredaktorin Sithara Atasoy präzise Insights und Kenntnisse des Metiers hat, nicht übertreibt. Ich habe in den letzten Jahren selber erlebt, wie die Lifestyle-Journaille immer weiter ausgehöhlt und eingedampft wurde und heute kaum noch neue Impulse in diesem Bereich zu sehen sind.

Das betrifft auch meinen langjährigen Arbeitgeber «NZZ», wo ich seit 2003 tätig war und in der Zeit bis zirka 2011 spannende Entwicklungen begleiten durfte (etwa den «Stil»-Bund der NZZ am Sonntag – der später dummerweise im spiessigen Broschürenformat umgestaltet wurde –, oder die Luxusbeilage «Z», die schon zum Zeitpunkt ihrer Lancierung ein relativ schamloses, wenn auch lukratives Vehikel zum Abschöpfen von Anzeigen-Franken war). Bis heute ist «Z» eine Cash Cow der NZZ-Gruppe – leider aber wird die grossformatige Hochglanz-Beilage noch immer von den Lesern nicht richtig gemocht. Man hat es mit einer kleinen Politur versucht, doch Tyler Brûlé hat das Blatt nur noch distanzierter aussehen lassen.

Zwischenzeitlich haben wir bei der «NZZ» mit der Doppelseite «Soll & Haben» in der NZZ-Tagesausgabe und der Lancierung des «Gentlemen’s Report» noch neue Ideen mit Anspruch ausprobiert, doch seit bald zehn Jahren ist auch an der Falkenstrasse keine echte Innovation in diesem Bereich mehr gefragt. Man begnügt sich mit dem Verwalten des Status Quo und dem Optimieren der Kosten und Erträge. Eine längst überfällige Fusion der Sonntags-Beilagen «Gesellschaft» und «Stil» etwa, die nahe läge, kam nie vom Fleck – aus Furcht, damit die letzten verbliebenen Werbekunden (vornehmlich Kreuzfahrt-Veranstalter) zu verschrecken.

Es ist also wohl etwas implodiert, wie der SRF-4-«Medientalk» vermutet. Zudem sind seit zehn Jahren viele neue Akteure auf den Plan getreten, die sich online und auf eigene Faust als «Influencer» betätigen und die wenigen verbliebenen Werbefranken in dem Bereich für sich reklamieren. Sie werden von den Marketing-Verantwortlichen der Luxusfirmen gerade sehr umtänzelt und umgarnt – wie nachhaltig diese Begeisterung ist, muss sich noch weisen. Die etablierte Lifestyle-Journaille hat es nicht geschafft, diese neuen, teilweise recht kreativen Akteure unter ihre Fittiche zu nehmen – stattdessen wurden sie lange bekämpft. Statt eigene Autoren als Influencer aufzubauen, hat man auf diese Szene herabgeschaut. Ein weiterer, folgenschwerer Fehler einer Branche, die sich nicht mehr erneuert hat, sondern sich darin begnügte, das Erreichte zu verwalten und gemütlich älter zu werden. Dass das nicht genug war, zeigt sich jetzt schonungslos.

Zurück bleibt die Erkenntnis: Mode-Journalismus, wie er mal war, ist passé. Dafür gibt es keinen Markt und keine Abnehmer mehr. Aber zurück bleibt auch die Frage: Was tritt an seine Stelle? Wir meinen: Es gibt auch heute noch Platz für Neues. Andere Formen, Mischungen, Kombinationen. Man muss es eben wagen und probieren. Neue Akteure mit altem Know-how neu vermischen. Substanz mit eitlem Tanz vermengen. Das geht. Schade nur, dass es kein grosser Verlag wenigstens probiert.

Zum sechsten Mal (in sieben Jahren) in der jährlichen Auswahl der «100 Persönlichkeiten des Kantons Thurgau» – darauf trinken wir! Zumal seit dem letzten Jahr zwei Drittel der Köpfe in dem Blatt, das am 1. Dezember als Beilage zur «Thurgauer Zeitung» erscheint, für diese Ausgabe ausgewechselt wurden.

Am Donnerstag, 29. November 2018 wurde in der «Traube» in Weinfelden der Jahrgang 2018 der «Thurgauer des Jahres» gefeiert. In der Publikumsgunst (und jener der Jury) lag der Ostschweizer Fussballer Michael Lang vorne, vor Autor Peter Stamm und TV-Plauderi Reto Scherrer. Es war ein heiterer Abend, zu dessen Ausklang das Heft verteilt wurde. Spontan stellten Anita Buri, Pepe Lienhard, Reto Scherrer und ich die Doppelseite der Rubrik «People» nach, auf der wir vier nebeneinander porträtiert sind (Foto unten).